声明– category –

-

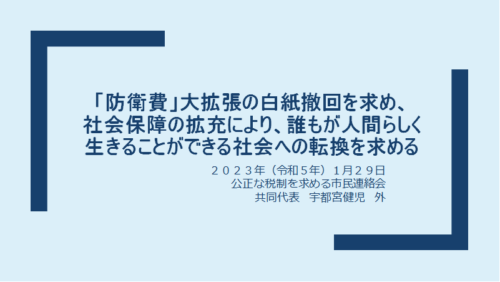

「防衛費」大拡張の白紙撤回を求め、社会保障の拡充により、誰もが人間らしく生きることができる社会への転換を求める

1 政府は、国家安全保障戦略を大きく転換し、「反撃能力(敵基地攻撃能力)」の保有、南西地域の防衛体制の強化など、防衛力を抜本的に強化することを決め、その具体化として、「防衛予算」を、GDP比2%以上へと倍増させる方針を決定した。そして、27年度までの5年間で、総額43兆円もの巨額の防衛予算を確保し、その裏付けとして、23年度か... -

インボイス制度の拙速な導入に反対する声明(公正な税制を求める市民連絡会)

公正な税制を求める市民連絡会は、2022年8月8日、「インボイス制度の拙速な導入に反対する声明」を公表しました。内容は、以下のとおりです。 インボイス制度の拙速な導入に反対する声明 2023年10月から、消費税の適正な納税のためとして、インボイス制度の導入が予定されている。 インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除(事業者が消費税... -

大企業による租税回避防止のため「過大支払利子税制」の抜本的強化を求める声明

現在、タックス・ヘイブン対策の重要な柱の一つである「過大支払利子税制」の強化が検討されているが、これに反対する政財界の動きがある。 「過大支払利子税制」とは、企業が、国外の関連企業等に対して過大な利子を支払って損金に算入し、それによって所得を圧縮して租税を回避することを防止するため、過大と認められる利子部分を損金不算... -

公正な税制を求める市民連絡会設立1周年記念集会・集会宣言

5月22日(日)の公正な税制を求める市民連絡会設立1周年記念集会の集会宣言です。 財源不足を理由に、教育、子育て、障害、医療、介護、年金、生活保護など社会保障のあらゆる分野で削減が進められつつあり、日本の財政は、社会保障の削減対象を探し、次はどこを削るかに力を注いでいます。 しかし、日本の貧困率は過去最悪であり、貧困... -

パナマ文書の徹底調査等を求める声明

財源不足を理由に、年間3000億円から5000億円の社会保障費を削減する政府の方針(いわゆる骨太の方針2015)のもと、保育、医療、介護、年金、障害、生活保護等幅広い分野で、給付削減、自己負担増等が進められる中で、流失したパナマ文書を巡り、富裕層や大企業によるタックス・ヘイブン(租税回避地)を利用した税逃れへの批判が高まってい...

1